Glossar des THZN

Abwehrkaskade, traumatische Kaskade

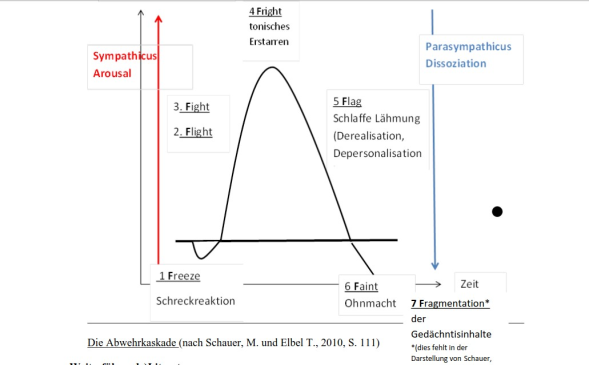

Sie beschreibt die körperlichen und psychischen Mechanismen, die durch ein traumatisches Ereignis ausgelöst werden.

1. Freeze = Schockreaktion:

Konzentration auf die Wahrnehmung der Bedrohung, die erste Schreckreaktion wird gebremst, die Gefahr wird lokalisiert und der Fluchtplan entworfen (Bewegungslose potentielle Beutetiere werden vom

Jäger ggf. übersehen).

2. und 3. Flight or Fight = Flucht oder

Kampf:

Das sympathische Nervensystem stellt Energie bereit: Herzschlag, Blutdruck und Muskelspannung steigen, Endorphine werden ausgeschüttet, die die Schmerzempfindung dämpfen.

Nun beendet die Aktivierung des Parasympathikus den Höhepunkt der Erregungskurve:

4. Fright = Massivster Schrecken, letztes

Aufbäumen, Tonisches Erstarren, „Gelähmt vor Angst“:

Sympathikus und Parasympathikus sind gleichzeitig aktiviert, was das Risiko für plötzlichen Herztod erhöht.

Mangel an Integration von Wahrnehmung, Bewegung, Bewusstsein und weiterer kognitiver Funktionen: Die Sinne funktionieren ebenso wenig wie das Sprechen oder das Verstehen.

Durch die hohe Muskelanspannung ist Bewegung unmöglich:

Ein Individuum, das in größter Gefahr weder kämpfen noch fliehen kann, verteidigt sich durch den Totstellreflex, der Schreck ist maximal.

Wahrnehmung (Analgesie = griechisch: Schmerzlosigkeit), Flucht- oder Kampfimpulse, Lautbildung werden völlig unterdrückt („das Wort blieb mir im Halse stecken“), um nur ja keine Reaktionen beim Täter

zu provozieren, keine Aufmerksamkeit zu erregen, sich völlig zu unterwerfen.

Da der Ärger und die Aggressivität in diesem Stadium nur unterdrückt sind und Muskelspannung zur Bewegung vorhanden ist, kann aus diesem Stadium heraus auch ein plötzlicher Fluchtversuch oder Angriff

erfolgen.

Die Gedächtnisfunktion ist noch intakt.

Kenntnisse über dieses Stadium kann Gewaltopfern helfen, die sich Vorwürfe machen, dass sie sich nicht wehrten!

Helfer können besser verstehen, warum Ehefrauen von Gewalttätern, die bereits in der Kindheit Gewalterfahrungen gemacht haben, so viel mit sich machen lassen.

5. und 6. Flag (=engl: das Erschlaffen; schlaffe

Lähmung) and Faint (Ohnmacht): Nun folgt der Niedergang der Erregung, Herzschlag und Blutdruck sinken.

In diesem Stadium sind die Menschen bewegungsunfähig, Derealisationserleben

(z. B. alles wirkt wie weiter weg) und Depersonalisierungserscheinungen (Körperempfindungen werden schwächer) treten auf, das Gedächtnis funktioniert nicht mehr gut, eine emotionale Beteiligung

findet nicht statt.

Diese Phase könnte den Sinn haben, das Herz zu schonen, eine horizontale Lage (Ohnmacht) verbessert ja auch die Blutversorgung des Gehirns; der Räuber, der kein Aasfresser sein will, könnte noch von

der Beute ablassen, und wenn sie doch gefressen wird, bekommt sie es wenigstens nicht mehr mit.

7. Fragmentation: Gedächtnisinhalte werden „zersplittert“. Denken, Fühlen, Verhalten, Körperreaktionen (s. BASK-Modell) bilden kein integriertes zusammenhängendes Narrativ.

Akkomodationsfähigkeit

(Akkomodation lateinisch: Anpassung)

Prozesse, die es ermöglichen, mit Verlusten und Diskrepanzen zwischen einem gewünschten und einem Ist-Zustand umzugehen. Dazu zählen z.B. entlastende Umdeutungen, erleichternde Vergleiche, (positive)

Bedeutungszuschreibungen, Fokusverschiebungen auf die positiven Effekte der aktuellen Situation und auf die negativen Aspekte des unerreichbaren Ziels, Veränderungen im Anspruchsniveau und flexibles

Ablösen von unerreichbaren Zielen.

(Brandstädter, J., 2011 angelehnt an Piaget).

Albträume

Ein Albtraum, auch Alptraum oder Albdruck, veraltet Nachtmahr (vergleiche englisch nightmare oder niederländisch nachtmerrie) ist ein Traum, der von negativen Emotionen wie Angst und Panik beim Träumenden begleitet wird.

Im nächtlichen Schlafrhythmus treten Albträume vorwiegend im REM-Schlaf auf, meist in der zweiten Nachthälfte. Die Dauer schwankt zwischen wenigen Minuten und einer halben Stunde und endet meist mit Aufschrecken, in der Regel auch mit deutlichen, v.a. vegetativen Stressphänomenen. Beim Aufwachen ist man sich in der Regel sofort der Wachheit bewusst, und die räumliche und zeitliche Orientierung sind vorhanden. Als Ursachen werden unverarbeitetes Tagesgeschehen, traumatische oder traumatisierende Erlebnisse, Stress oder psychische Probleme, aber auch physische Komponenten angenommen.

Albträume werden den Intrusionen, also ungewollt ‚eindringenden’ Erinnerungen, zugerechnet, einer Symptomgruppe der Posttraumatischen Belastungsstörung.

Eine mögliche Strategie für den Umgang mit Albträumen ist z.B. das luzide Träumen.

Amygdala

Die Amygdala („Mandelkern“) ist Teil des Limbischen Systems im Gehirn. Sie verknüpft Ereignisse mit Emotionen und speichert diese. Die Amygdala ist wesentlich an der Entstehung der Angst („Angstzentrum“) beteiligt und spielt allgemein eine wichtige Rolle bei der emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Situationen sowie der Analyse möglicher Gefahren. Sie verarbeitet alle externen und internen Impulse (z. B. sensorische Reize oder Gedanken) und leitet die vegetativen Reaktionen dazu ein.

Bei einer dauerhaften Übererregung sinkt mit der Zeit die Auslöseschwelle für die Bewertung von Reizen ab, es kommt zu einer Generalisierung. Physiologisch geht dies mit einer Übererregung der Amygdala einher. War ein Ereignis mit einer Gefahr, Schmerz oder Leid verbunden, können als ähnlich erachtete Situationen zum Auslöser einer starken somatischen Reaktion (etwa Panik, Übelkeit, Apathie, Ohnmacht) werden, unabhängig davon, ob sie objektiv vergleichbar sind, und sogar unabhängig davon, ob eine (bewusste) Erinnerung an das ursprüngliche Ereignis besteht; daher taucht in diesen Zusammenhängen oft der Begriff „Körpergedächtnis“ auf. Auslösende Situationen für dieses oftmals dramatische Wiedererleben werden Trigger (engl. für „Auslöser“) genannt.

Anamnese

(griechisch: Erinnerung – hier

Krankengeschichte)

die professionelle Erfragung von therapeutisch potenziell relevanten Informationen durch einen heilberuflich

Tätigen.

Die klassische medizinische Anamnese umfasst:

- Die aktuellen Beschwerden, Symptome (zeitliches Auftreten, Dynamik der Veränderung)

- Die Vorgeschichte

- Individualanamnese (Entwicklungsgeschichte, prägende Erfahrungen)

- Biographie/ Sozialanamnese (evtl. gegliedert nach Schule, Beruf, Ausbildung, Familienentwicklung, Beziehungen)

- Krankheitsanamnese (auch Behandlungen)

- Medikamentenanamnese (auch Suchtstoffe)

- Vegetative Anamnese (Appetit, Durst…)

- Familienanamnese (Erkrankungen von genetisch verwandten Personen)

- Ggf. Fremdanamnese (über Bezugspersonen)

Die Trauma-Anamnese besteht aus:

- Art, Ausmaß, Dauer der Traumatisierung, Alter der Klienten zum Zeitpunkt der Traumatisierung und Traumafolgeprobleme im Alltag?

- Ressourcenanamnese: Was hat geholfen, das Schlimme zu überstehen?

- Welche Beziehungspersonen stehen mit eigenen erlebten Stärken in Verbindung?

- Welche Bereiche werden aus den Schilderungen ausgespart?

- Etwaige Stresssymptome oder Anzeichen von Ausblendungen (dissoziative Phänomene)